佐東利穂子: …そして、大切なのはその内容です。

原作のロベルト ムージル著「特性のない男」では主人公はウルリッヒという男性ですが、

ここではそのずっと離れて暮らしていた妹アガーテとの関わりを中心に取り上げています。

「特性のない男」という本自体はすごく長くて、その二人だけではなく、ウルリッヒを中心に様々な人物との関わりや政治的時代背景などもでてきます。

勅使川原三郎:時代的にウィーンの難しい頃で、複雑な背景はあるのですが、私が興味をもったのは人間と人間のこと。兄と妹なのですが、その間の愛情の葛藤が、とても面白くて題材にしました。ある重要なテーマとも言えることが「一人の人間は一生かけてその片割れを探している。」という一節に表されていますが、例えば、天使のケルビム、オペラで上演した「オルフェオとエウリディーチェ」、バルザックの「セラフィータ」も、同じとは言えませんが似た物語があります。例えば日本では、安寿と厨子王丸などの物語や説話があるようです。

佐東利穂子:実際の兄弟かどうかということよりも、ある種、二つが一つ、二人で一つ、ということ。

勅使川原三郎:生きていることは、その片割れを探すために、あるいは満たされないものを求めて生きている、そういう見方もある。つまり愛情はいくら求めていても、それだけでは成り立たないということ。

佐東利穂子:私はそのような思想が生まれてきたのは、人には常に満たされていないという感覚があるということの現れなのではないかと思っています。

それがたまたまこの話の中では、妹と兄という設定になっていて、普通は恋愛感情があり得ない関係なのでそういうところに目がいってしまいがちな内容ですが、そうではなくて、勅使川原さんが仰った様に、二人の人間の間の感情のなんとも言い表しにくい、興味を惹かれたのははっきりしない部分。すごく好きとか嫌いというだけでは言い表せない部分。大喧嘩にならないところの微妙な関係性とか、そういうことをとても細やかに言葉で連ねていく。読んでいるということが、あまりに内面深く入っていくので時間感覚を忘れるよう様な感覚になる。

誰かの内側に入って聞いている、感じているような感覚になる、そういう作品なんです。

勅使川原三郎:それが、この作品は文学作品なのだけど、これがダンスになりうると私が思った理由です。つまり、誰かが、自分の中に入りこんできてしまう。言葉が自分の中に入りこんできて、どうしようもなくそれに惑わされてしまうとか、揺れ動かされてしまって、自分はそれ以上生きていけないんじゃないか、どうしたら良いのかわからないという位のこと。それはとても身体的なこと。文学というよりはむしろ、文学作品の中にある身体。身体のあり方、つまり生命のあり方、愛情のあり方、欲望のあり方というのが身体として受け取れるであろうという時に、それがダンスになりうる、それこそがダンスになる。

魂とか、人間ののっぴきならない抵抗できないものとしての身体と感情があるように思います。それが文学だから尚更、身体を感じる。これが映画とか、オペラ作品とか音楽劇だったら違うかもしれない。なぜかというと、文学は、言葉というのは、それによって存在しないことを勝手に作ることができる。身体性ということさえも作り上げることができる。でっちあげるというよりは、そこで創造する。彫刻家が石から、土から形を盛り上げて作る、なかったものができるという意味で、巨大な石というものから人体を削り取る。巨大な文学の中から、自分が求める、求めざるを得ないくらいこれだというものを見つけ出す。私はダンス的なものからダンスは生まれないと思います。非ダンス的なものから、ダンスが生まれると思います。

佐東利穂子:一番最初に、勅使川原さんが文学を題材にして創作した時に、まさにそのことにすごく驚きました。それが今話している「特性のない男」を題材にして作った作品『ない男』(2008年/シアターX)でした。

それまで本を読んでいて、話を理解するとか話を追うというだけではないところに何か感じているものがあったことが、それまで自分に自覚もなかったけれど、ダンス作品を創作するため、ということで改めて文学に触れたときに、自分が本を読んで感じていたことはその物語というだけではなかったのだと、ほんの一文や、ちょっとした感情の揺れ動きの描写に、身体的にすごく共感したり同化したりしていたことがあったのだと気がつきました。

〈明後日より上演!〉

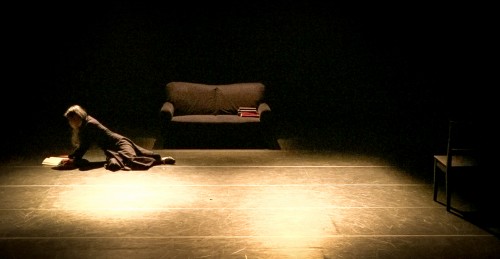

アップデイトダンスNo.102『読書 本を読む女』

演出 照明 勅使川原三郎

出演 佐東利穂子

〈劇場〉カラスアパラタス B2ホール

〈公演日程〉2024年1月12日(金)ー21日(日) *全8回公演

アップデイトダンスNo.102『読書 本を読む女』 ご予約フォーム

主催:有限会社カラス 企画製作:KARAS