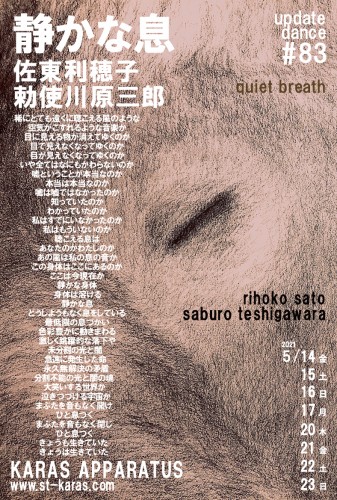

新作「静かな息」について 勅使川原三郎

息は「いき」と読み、「生きる」という意味もある。

身体機能や運動的意味を多分に含む「呼吸」ではなく「息」に注目しました。普通の状態、日常的な行為、動作と息が調和する静かな時や場、そこに生きる姿、静かな命がある。棲息、生息は住んでいる事で、休息はゆったり休む事、安息は心身を安らかにする事、、生きるには闘いや乗り越えるという厳しさが伴うものですが。

「静かな」には動きがないことも表し、動きが少なくなってゆく事を思わせます。生きる姿や生きる場や動きを共にして緩やかに軽やかであろうとする気持ちがふくまれ、終息への過程で聴く「静かな息」を大切にしたいと思いました。「死への」ではない「おさまり」への過程に私たちは生きているのだと感じました。

作品の核になるもの

舞台で実際に息をする音は作品の重要な要素で、微かにする日常的な息はこの作品の核になります。

その微妙な息の音(ね)は広大無辺の宇宙と最小限の交信をするのかもしれません。

メッセージ

長い年月にわたって私は「はかないもの」や「弱々しいもの」への共感とともに創作してきましたが、いま新たに思うのは「生命体」も「現象」も初めはほんの小さな微かな始まりではなかったかということです。

そして一度始まった命や事はいつまでもつづこうとする力が働く(逆のエントロピーについては別の機会に)、できうる限りつづけようとする意思、宇宙的意思と言いたいほど鮮明だが見果てぬ気持ち、

「はかないもの」がどこまでも行こうとする「不可能性」にこそ生きる価値があると私は考えます。

そして、今後は二度と公演の中止を自らはしないと肝に命じました。